Nachrichtenarchiv2023

Büroschließung an Weihnachten

Ab Freitag, den 22. Dezember 2023 bis Sonntag, den 7. Januar 2024 bleibt das Büro des Adalbert Stifter Vereins für die Öffentlichkeit geschlossen. Ab Montag, den 8. Januar 2024 sind wir für Sie wieder wie gewohnt zu erreichen.

Ausschreibung Otokar-Fischer-Preis

Auch 2024 vergeben wir wieder den Otokar-Fischer-Preis. Mit dem Preis werden herausragende wissenschaftliche Arbeiten der deutsch- und tschechischsprachigen Bohemistik und Germanobohemistik ausgezeichnet, die in den letzten zwei Jahren in Deutschland, Österreich oder der Schweiz bzw. in Tschechien veröffentlicht wurden.

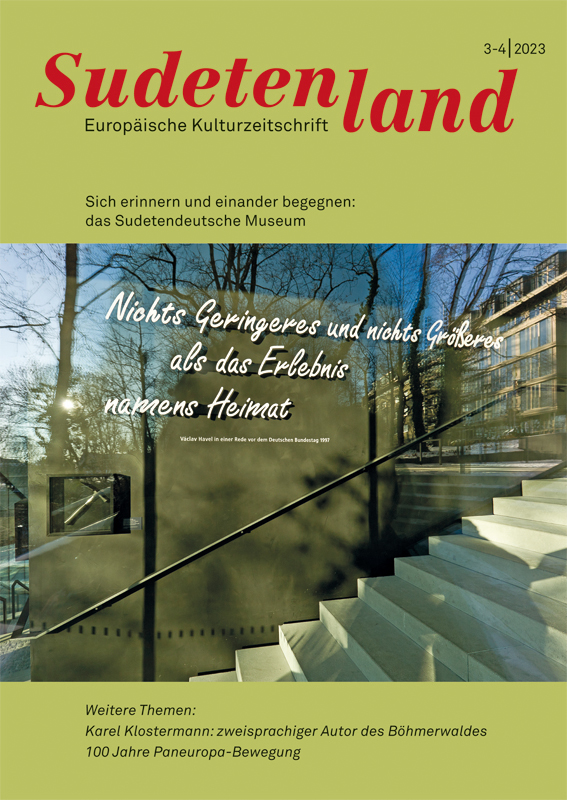

Neue Ausgabe Sudetenland

3-4|2023

Der neue Mitherausgeber stellt sich vor: Im aktuellen Heft finden Sie Berichte von Eva Haupt über die Dauerausstellung sowie über spannende Einzelausstellungen im Sudetendeutschen Museum, Raimund Paleczek beleuchtet die Hintergründe eines interessanten Objekts aus den Beständen. Das Porträt ist dem Böhmerwalddichter Kar(e)l Klostermann (1848–1923) gewidmet, der sowohl auf Deutsch als auch auf Tschechisch geschrieben und das literarische Bild dieser Landschaft maßgeblich geprägt hat. Martin Posselt und Marian Švejda erinnern an die noch heute aktuellen Ideen des Begründers der Paneuropa-Bewegung Richard Coudenhove-Kalergi. Miloš Doležal entdeckt in Gertrude Urzidil eine eigenständige Lyrikerin: Einige ihrer Gedichte finden Sie im Heft. Zdeněk Mareček denkt über die Rolle des Übersetzers in Zeiten künstlicher Intelligenz nach, und Monika Halbinger hat mit gemischten Gefühlen Milan Kunderas berühmten Roman „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ wiedergelesen. Hansjürgen Gartner lässt zwei zeitgenössische Künstler, Roland Helmer und Christian Thanhäuser, in Dialog treten, Niels Beintker gratuliert dem Lyriker Rainer Kunze zum Geburtstag, und Peter Becher erinnert an Franz Peter Künzel, den im Mai verstorbenen langjährigen Herausgeber der Zeitschrift. Außerdem finden Sie im Heft Stefanie Boses preisgekrönte Übersetzung eines Romanausschnitts von Anna Beata Háblová, Gedichte von Ursula Haas und ein Feuilleton von Wolfgang Sréter.

Editorial

Raimund Paleczek: Klostermann, Museum und Paneuropa

Feuilleton

Wolfgang Sréter: Honig auf beiden Seiten der Grenze

Porträt: Karel Klostermann

Václav Maidl: Homo bohemicus

Ossi Heindl: Was uns vom Klostermann geblieben ist

Thema: Sudetendeutsches Museum

Eva Haupt: 1000 Jahre Geschichte

Eva Haupt: Die Künstlersignatur des Adam Eck

Eva Haupt: „Ein bisschen Magier bin ich schon …“. Ausstellung zum 100. Geburtstag von Otfried Preußler

Thema: 100 Jahre Paneuropa-Bewegung

Martin Posselt: Heimat für bedrohte Kosmopoliten

Richard Coudenhove-Kalergi: Czechen und Deutsche

„Die europäische Identität auffrischen“. Gespräch mit Marian Švejda über die tschechische Perspektive

Im Gespräch

Volksgruppen in ihren Eigenheiten betrachten. Anna Knechtel im Gespräch mit Eva Habel

Aus dem Museum

Raimund Paleczek: Entlassung aus dem österreichischen Militärdienst vor 200 Jahren

Literatur im Spiegel

Miloš Doležal: Hallo, hier niemand, nur ich. Kleines Porträt Gertrude Urzidils

Gertrude Urzidil: Keiner wird seinen eigenen Tod erfahren

Forum der Übersetzer

Zdeněk Mareček: Vom Übersetzer zum Post-Editor?

Lyrik

Ursula Haas: Klimawandelgedichte (Die Hölle am japanischen Vulkan Unzen; Maspalomas; Tulipan morgue); Zeiten (O du Morgenstund!; Mein Garten; Winter, bist du totgesagt?)

Prosa

Anna Beata Háblová: Diese Tage sind wie …

Kontexte

Hansjürgen Gartner: Werkdialoge der bildenden Kunst: Roland Helmer und Christian Thanhäuser

Wiedergelesen

Monika Halbinger: Zwischen Faszination und Ernüchterung. Milan Kunderas „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“

Würdigungen

Niels Beintker: Poesie mit großen Kinderaugen. Zum 90. Geburtstag von Reiner Kunze

Peter Becher: Nachruf auf Franz Peter Künzel

Zuzana Jürgens: In memoriam Joachim Bruss

Rückblick

Peter Becher: Kulturgeschichtliche Ereignisse

Rezensionen

Jahresverzeichnis: 65. Jahrgang 2023

Autoren, Mitarbeiter, Bildnachweis

Büroschließung im Oktober/November 2023

Ab Montag, den 30. Oktober bis Freitag, den 3. November 2023 bleibt das Büro des Adalbert Stifter Vereins für die Öffentlichkeit geschlossen und kann nur per Telefon bzw. E-Mail erreicht werden.

Neu auf Youtube:

Der kleine gelbe Doppeldecker

Vortrag in der Reihe "Mein Weg zu unseren Deutschen"

„Unsere Deutschen“ werden die Sudetendeutschen von den Tschechen genannt. Viele Jahrhunderte lang lebten beide Volksgruppen in Böhmen friedlich zusammen. Nationalsozialistischer Terror, Vertreibung und kommunistische Ideologie beendeten dieses Zusammenleben gewaltsam. Der Kommunismus dämonisierte fortan alle Sudetendeutschen pauschal als Revanchisten, auf sudetendeutscher Seite blieb man oft auf das eigene Leid fokussiert. Seit der Samtenen Revolution 1989 hat sich das Verhältnis deutlich entkrampft. Wie blicken tschechische Schriftsteller, Intellektuelle, Journalisten etc. auf „ihre Deutschen“ bzw. die Deutschen im Allgemeinen?

Jindřich Mann, geb. 1948 in Prag, Autor und Filmemacher, ist ein Enkel Heinrich Manns. Seine Mutter Leonie war die einzige Tochter von Heinrich und Maria „Mimi“ Mann; Jindřichs Vater war der in der Tschechoslowakei erfolgreiche Schriftsteller Ludvík Aškenazy. 1968, nach der gewaltsamen Niederschlagung des „Prager Frühlings“, emigrierte Jindřich Mann mit seinen Eltern und dem jüngeren Bruder Ludvík nach Westeuropa. 1989 kehrte er wieder in seine Heimatstadt Prag zurück. 2007 veröffentlichte er den deutschsprachigen Band Prag, poste restante. Eine unbekannte Geschichte der Familie Mann. 2017 erschien der tschechischsprachige Novellen-Band Lední medvěd (Eisbär), im Jahr 2023 sein Roman Stříbrný kouzelník (Der silberne Zauberer).

Moderation: Wolfgang Schwarz

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder in Kooperation mit dem Tschechischen Zentrum

Stifter-Stipendiaten 2023 stehen fest

Philip Krömer und Nikola Hoření

Ab Mitte September sind der bayerische Autor P. Krömer und die tschechische Illustratorin N. Hoření zu Gast im südböhmischen Oberplan/Horní Planá als die diesjährigen Stifter-Stipendiaten.

Büroschließung im Sommer 2023

Ab Montag, den 14. August bis Freitag, den 1. September 2023 bleibt das Büro des Adalbert Stifter Vereins für die Öffentlichkeit geschlossen und kann nur per Telefon bzw. E-Mail erreicht werden.

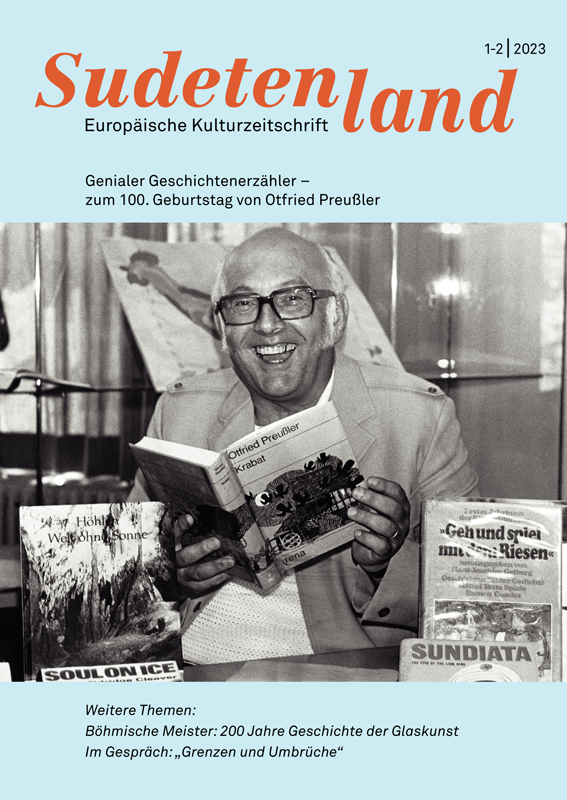

Neue Ausgabe Sudetenland

1-2|2023

Seit diesem Jahr gibt der Adalbert Stifter Verein die Zeitschrift zusammen mit dem Sudetendeutschen Museum heraus. Das erste gemeinsame Heft ist dem Kinder- und Jugendbuchautor Otfried Preußler gewidmet, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre. Weggefährten erinnern sich an ihn und sein Werk, darunter der Schauspieler und Puppenspieler Jörg Stuttmann, der Reichenberger Erwin Scholz sowie der Krabat-Übersetzer Radovan Charvát. Wie böhmisches Glas als Exportschlager und durch die Wanderbewegung spezialisierter Handwerker die Welt eroberte, erzählen Peter Rath am Beispiel der böhmisch-österreichischen Firma Lobmeyr und Günther Moschig am Beispiel der Tiroler Glasindustrie. Peter Becher unterhält sich mit den Schriftstellern Jörg Bernig, Tomáš Kafka und Bernhard Schlink über mentale Grenzen zwischen Ost und West und die einigende Kraft von Gänsebraten. Und Radovan Auer begibt sich nicht nur in Mährisch Schönberg/Šumperk auf die Suche nach dem Tenor und Schauspieler Leo Slezak und seinen Nachkommen.

Editorial

Peter Becher: Otfried Preußler und böhmisches Glas

Feuilleton

Zuzana Jürgens: Stadt, Land, Grenze, Zug

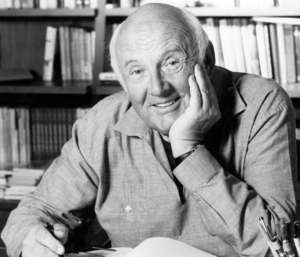

Porträt: Otfried Preußler

Raimund Paleczek: Ein Lebensbild zum 100. Geburtstag. Otfried Preußler (1923–2013)

Kateřina Kovačková: Schwarze Magie in Preußlers „Krabat“

Jörg Stuttmann: 75 Jahre Augsburger Puppenkiste

Mit Preußler auf Erkundungsfahrt. Zuzana Jürgens im Gespräch mit Erwin Scholz

Jens Wonneberger: Nicht weit bis zur Grenze. Flucht nach Ägypten

Thema: Glas aus Böhmen

Günther Moschig: Nordböhmisches Glas in Tirol

Peter Rath: 200 Jahre Glas aus Böhmen

Peter Rath: Kunstwerk im Luftraum der Architektur

Im Gespräch

Ernsthaftigkeit und Ironie. Ein ost-westdeutsch-mitteleuropäisches Gespräch mit Peter Becher, Jörg Bernig, Tomáš Kafka und Bernhard Schlink

Musik im Spiegel

Radovan Auer: Leo Slezaks Rückkehr nach Šumperk

Forum der Übersetzer

Radovan Charvát: Einfachheit, Tiefe und Zauber der Sprache. Über das Übersetzen von Otfried Preußlers „Krabat“

Lyrik

Iveta Ciprysová: Auf der Speerspitze des Brunnens

Ivo Vodseďálek: Am Esstisch

Prosa

Alice Horáčková: Das geteilte Haus

Kontexte

Günther Moschig: Von Böhmen in die Ardèche. Werner Reinisch im Sudetendeutschen Museum

Wiedergelesen

Volker Strebel: Heimkehr in Husáks Bett auf der Prager Burg. Pavel Kohouts „Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel“ (2010)

Würdigungen

Eduard Schreiber Radonitzer: Wien-Zlin-Berlin. Antonín (Tonda) Bajaja (1942–2022)

Peter Becher: Abschied von Ilse Tielsch

Dietmar Gräf: Plädoyer für Widmar Haders „Jan Hus“

Susanne Habel: Sudetendeutsche Kulturpreise

Rezensionen

Autoren, Mitarbeiter, Bildnachweis

Otfried Preußler (1923–2013): zu Hause in vielen Welten

Tagung zu medialen und transkulturellen Kontexten (20./21. Oktober 2023)

Tagung zum 100. Geburtstag des aus Reichenberg/Liberec stammenden Kinder- und Jugendbuchautors über sein Leben und Werk zwischen Böhmen, Bayern und der Lausitz. Die Veranstaltung ist zweisprachig (deutsch-tschechisch) und wird simultan gedolmetscht.

Neu auf Youtube:

Im Fokus: Klaus Holetschek

Interviews zu Böhmen

Die Eltern von Klaus Holetschek, derzeit amtierender bayerischer Gesundheitsminister, stammen aus Marienbad/Mariánské lázně im Egerland und aus Böhmisch Eisenstein/Železná Ruda im Böhmerwald. Während seiner politischen Laufbahn übernahm er Verantwortung auf verschiedenen politischen Ebenen (Bundestagsabgeordneter, Bürgermeister von Bad Wörishofen etc.), derzeit gehört er dem Bayerischen Landtag an. Insbesondere während der COVID-Pandemie und den dadurch bedingten Einschränkungen des öffentlichen Lebens war er ein vielgefragter Gesprächsgast der Medien.

Das Gespräch thematisiert die deutschböhmische Herkunft seiner Eltern, den Umgang mit Identitäten und Bräuchen in seiner Familie sowie die mit der COVID-Pandemie verbundenen Herausforderungen für die grenzüberschreitenden bayerisch-tschechischen Beziehungen.

Moderation: Wolfgang Schwarz

Ein Angebot des Kulturreferats für die böhmischen Länder

Franz Peter Künzel verstorben

Nun ist auch er von uns gegangen, allen Prophezeiungen zum Trotz, dass er sich zu seinem 100. Geburtstag die Laudatio selber schreiben wird, weil alle seine alten Freunde vor ihm gestorben sind:

Franz Peter Künzel, der Hrabal-Übersetzer und langjährige Herausgeber der Zeitschrift Sudetenland.

Geboren am 31. März 1925 in Königgrätz (Hradec Králové), Schüler deutscher und tschechischer Schulen, Soldat, Kriegsgefangener und Lagerentlassener, der im Allgäu seine neue Heimat und seine erste Frau fand. Künzel war vielseitig: Autor früher Gedichte und Erzählungen, Verlagslektor und intellektueller Wanderer zwischen deutschen und tschechischen Kulturmilieus, Mitarbeiter des tschechoslowakischen Büros in München, das Autoren und Künstler nach der Niederschlagung des Prager Frühlings betreute, ein Mann, der auch in der Zeit der „Normalisierung“ gute Kontakte zum Schriftstellerverband in Prag unterhielt, vielleicht sogar zu gute Kontakte. Immer mehr wurde er zum Übersetzer von tschechischen Lyrikern und Erzählern wie Miroslav Holub und Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura und Milan Kundera und schließlich zur westdeutschen Stimme von Bohumil Hrabal, den er für den Suhrkamp Verlag übersetzte, bis hin zur genialen Übertragung des Begriffs „pábitelé“, aus dem Künzel die „Bafler“ machte. Dabei gelang es ihm, den Stil Hrabals nachzuahmen, dessen Redefluss, oft ohne Punkt und Komma, mit seinen assoziativen und surrealen Wendungen höchste Anforderungen an das Übersetzen stellte. So wie Künzel insgeheim mit dem ostdeutschen Übersetzer Karl-Heinz Jähn zusammenarbeitete und dem Schriftstellerverband manches Schnäppchen schlug, wirkte er bisweilen selbst wie eine Figur aus dem literarischen Kosmos von Hrabal, immer ein wenig undurchsichtig und unberechenbar, hintergründig allemal, ein Meister endloser Nebensätze, die er auf quälend langen Zugfahrten auf faszinierende Weise mit einem korrekten Verb zu beenden verstand.

Von den ersten Zugfahrten, die ich mit ihm noch vor 1989 nach Prag unternahm, wo er mich mit Autoren und Sehenswürdigkeiten bekannt machte, blieben Bilder im Gedächtnis von endlosen mitternächtlichen Stunden an der Grenze, bei denen Pässe und Gepäck kontrolliert wurden und auf den Bahnsteigen im düsteren Licht der Lampen junge Grenzer mit Hunden und Maschinenpistolen patrouillierten. Wenn der Zug dann in den frühen Morgenstunden endlich weiterfuhr, sehe ich Künzel mit müden Augen am Fenster sitzen, den herabhängen Mantel vor das Gesicht und den Oberkörper ziehen und schon bald in einen kurzen Schlaf versinken, bis er dann in Prag aufwachte, den Mantel zurückschlug und so munter umherblickte, als ob er 8 Stunden geschlafen hätte.

Jahrelang hat er dafür gesorgt, dass die zweite Nummer der Vierteljahresschrift Sudetenland pünktlich zum Sudetendeutschen Tag erschien und nach der Kulturpreisverleihung am Freitagabend vor Pfingsten für die Gäste auflag, die sie anschauen und mitnehmen konnten. Jetzt ist Franz Peter Künzel am Tag der diesjährigen Kulturpreisverleihung, die im Stadttheater von Regensburg stattfand, am 26. Mai gestorben. 98 Jahre und zwei Monate wurde er alt, und wir rufen ihm nach, lebe wohl, alter Bafler, leb´ wohl und hab´ Dank für alles, was Du uns vermittelt und beigebracht hast. Und dieser Dank gebührt, wie es sich gehört, auch der Weltmeisterin des Schreibmaschineschreibens, die Dich so lange unterstützt und in den letzten Jahren Deines Lebens als Deine zweite Frau fürsorglich betreut hat.

Peter Becher

Neu auf Youtube:

Josef und Otfried Preußler

Eine literarische Vater-Sohn-Beziehung

Vortrag von Jan Kvapil auf dem Böhmerwaldseminar 2022

Jan Kvapil, Aussiger Germanist, benennt in seinem Vortrag gegenseitige literarische Inspirationen von Josef und Otfried Preußler sowie für beide prägende Lebensstationen und Publikationen. So sind etwa Weihnachtsmotive und die Krippenkunst sowie die Gestalt des immer wieder Gegenstand literarischer Verarbeitung in Beiträgen und Werken von Vater und Sohn Preußler. Auch die Beziehung zwischen Deutschböhmen und Tschechen, insbesondere thematisierten beide wiederholt. Ausgeführt wird auch die zentrale Bedeutung der väterlichen Bibliothek in Reichenberg/Liberec gerade auch für Otfried Preußlers Werke, die während der Vertreibung vernichtet wurde.

Stifter-Stipendium 2023

Auch dieses Jahr schreiben wir einen Residenzaufenthalt für tschechische und bayerische Autorinnen und Autoren (oder diejenigen, die in der Vergangenheit eine längere Zeit in Bayern gelebt haben) in Oberplan/Horní Planá (CZ) aus. Abgabefrist ist der 1. April 2023. Das Stipendium wird gemeinsam mit der Mährischen Landesbibliothek, Sektion Tschechisches Literaturzentrum, und der Zweigstelle des Regionalmuseums Český Krumlov/Krumau, dem Adalbert-Stifter-Geburtshaus ausgeschrieben und von der Bayerischen Staatskanzlei gefördert. Mehr Informationen hier.

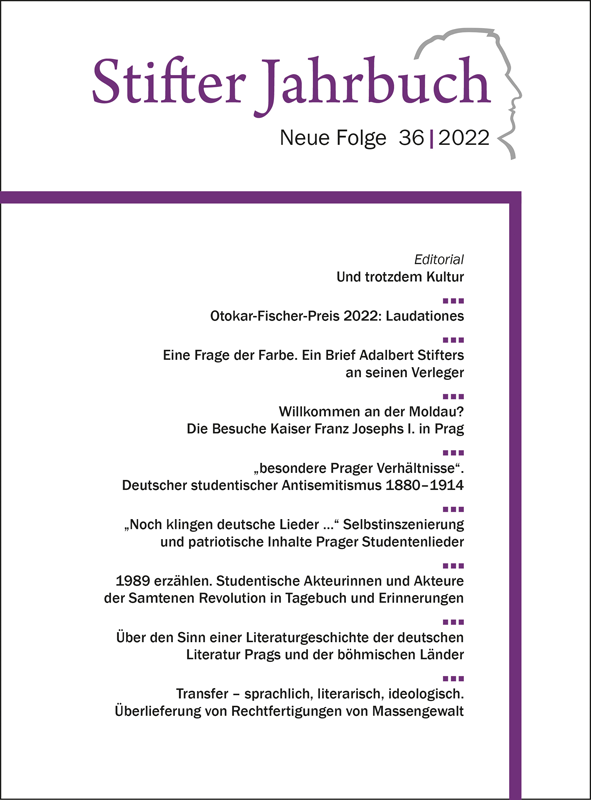

Neues Stifter Jahrbuch

Neue Folge 36|2022

Im Juli 2022 veranstaltete der Adalbert Stifter Verein ein Kolloquium zu Konzepten der Literaturgeschichtsschreibung über die böhmischen Länder: Mirek Němec sprach über den Sinn von Literaturgeschichte dieses spezifischen Raums, und Juliane Prade-Weiss untersuchte, wie Rechtfertigungen von Massengewalt zwischen Kulturräumen wandern. Beide Vorträge sind hier abgedruckt, ebenso wie weitere Beiträge der Tagung von 2021 über Prager Studentenbewegungen: Harald Lönnecker, der leider im Sommer verstorbene langjährige Leiter des Burschenschaftsarchivs im Bundesarchiv in Koblenz, widmete sich dem Antisemitismus in den Prager Burschenschaften um 1900; Peter Becher untersuchte die nationale Semantik von Studentenliedern im 19. und frühen 20. Jahrhundert, und Zuzana Jürgens arbeitete Selbststilisierungstrategien in Erinnerungstexten von studentischen Zeugen der Samtenen Revolution heraus. Außerdem dokumentiert Jozo Džambo ausführlich die Besuche Kaiser Franz Josephs in Prag, und wir lassen Sie teilhaben an einer bemerkenswerten Erwerbung des Adalbert Stifter Vereins: Einen originalen Brief unseres Namensgebers an seinen Verleger Gustav Heckenast finden Sie als Reproduktion und Transkription im Jahrbuch. Die Laudationes zum Otokar-Fischer-Preis, der Jahresbericht 2022, Rezensionen und eine Zeitschriftenschau ergänzen wie immer die wissenschaftlichen Beiträge.

Inhalt

Zuzana Jürgens und Franziska Mayer: Und trotzdem Kultur

Otokar-Fischer-Preis 2020

Jan Budňák: Laudatio auf Kateřina Čapková und Hillel J. Kieval

Veronika Jičínská: Laudatio auf Marek Vajchr

Weitere wissenschaftliche Beiträge und Essays

Franziska Mayer: Eine Frage der Farbe. Ein Brief Adalbert Stifters an seinen Verleger

Jozo Džambo: Willkommen an der Moldau? Die Besuche Kaiser Franz Josephs I. in Prag

Harald Lönnecker: „besondere Prager Verhältnisse“. Deutscher studentischer Antisemitismus 1880–1914

Peter Becher: „Noch klingen deutsche Lieder …“. Selbstinszenierung und patriotische Inhalte Prager Studentenlieder

Zuzana Jürgens: 1989 erzählen. Studentische Akteurinnen und Akteure der Samtenen Revolution in Tagebuch und Erinnerungen

Mirek Němec: Über den Sinn einer Literaturgeschichte der deutschen Literatur Prags und der böhmischen Länder. Ein Debattenbeitrag über das Handbuch

Juliane Prade-Weiss: Transfer – sprachlich, literarisch, ideologisch. Überlieferung von Rechtfertigungen von Massengewalt

Rezensionen

Thomas Krzenck – Michal Dragoun, Adéla Ebersonová, Lucie Doležalová (Hrsg.): Středověké knihovny Augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech [Die mittelalterlichen Bibliotheken der Augustiner-Kanonien in Wittingau und Forbes]

Thomas Krzenck – Lucie Doležalová, Karel Pacovský (Hrsg.): Počátek českého knihtisku Lipnická bible. Štít víry v neklidných časech pozdního středověku [Die Lipnitzer Bibel. Ein Schild des Glaubens in den unruhigen Zeiten des Spätmittelalters]

Peter Becher – Carsten Gansel: Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre

Zeitschriftenschau

Aussiger Beiträge. Germanische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre

Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. A Journal of History and Civilisation in East Central Europe

Brücken. Zeitschrift für Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaft

Germanoslavica. Zeitschrift für germano-slawische Studien

Jahrbuch. Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich

Studia Germanistica. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis

Jahresbericht 2022

Autoren und Mitarbeiter

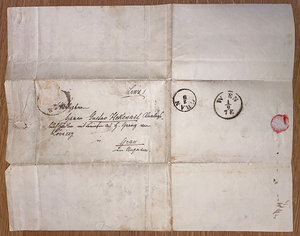

Eine Frage der Farbe: Stifter-Brief kehrt zurück nach Linz

Der Adalbert Stifter Verein München hat am 26. Januar 2023 einen Originalbrief seines Namensgebers als Dauerleihgabe an das Adalbert-Stifter-Institut des Landes Oberösterreich übergeben. Im Rahmen der Veranstaltung zum Adalbert-Stifter-Gedenktag im Linzer StifterHaus, in der auch die eben erschienenen Briefbände der Historisch-kritischen Stifter-Ausgabe präsentiert wurden, übergaben die Geschäftsführerin Zuzana Jürgens und der Vorstandsvorsitzender Peter Becher das Autograph an die Direktorin des Adalbert-Stifter-Instituts Petra-Maria Dallinger.

Der Brief Adalbert Stifters an seinen Verleger Gustav Heckenast vom 31. August 1857 wurde dem Adalbert Stifter Verein Ende 2021 von Klaus Martin zum Kauf angeboten, kurz darauf verstarb er. Er hatte den Brief von seinem Großvater, einem Dresdner Antiquitätenhändler, geerbt. Ebenso wie Martins Erben hatte er den Wunsch, dass das Autograph an den Adalbert Stifter Verein geht, der selbst allerdings kein eigenes Archiv hat. Anfang 2022 konnte der Adalbert Stifter Verein den Brief von den Erben erwerben. Mit der Übergabe ans Linzer Institut befindet er sich nun an einem Ort, der sowohl die professionelle Aufbewahrung und Erschließung gewährleistet als auch für Stifter-Forscher aus aller Welt gut zugänglich ist.

Der Brief stammt aus der Korrekturphase des Nachsommers (Pesth: Gustav Heckenast 1857), des ersten großen Romans des böhmisch-österreichischen Autors. Das Brieforiginal galt bereits den Herausgebern der sog. Prag-Reichenberger Ausgabe von 1929 (Bd. 36, S. 58–60) als verschollen, die erste Briefausgabe des Stifter-Freundes Johannes Aprent (Heckenast 1869, Bd. 2) hatte ihn lediglich gekürzt abgedruckt.

Stifter bittet in dem Brief seinen Verleger, einen Fehler bei der Beschreibung der weiblichen Hauptfigur, Natalie, ausbessern zu lassen. Tatsächlich ist die Augenfarbe Natalies (und die ihrer familiären Parallelfiguren) im Text bedeutungstragend, immer wieder wird auf ihre schwarzen Augen verwiesen. Offenbar hatte Stifter die fehlerhafte Textstelle, in der von den „hellen braunen Augen“ Natalies die Rede ist, in Steyr verfasst und vergessen, in seinen Aufzeichnungen mit den wichtigsten Figurenmerkmalen nachzusehen: „Ich muß besessen gewesen sein.“ Das Postscriptum, in dem Stifter das Fehlen einiger Korrekturbögen moniert, war bisher unbekannt, konnte aber – auch das eine Korrektur in letzter Minute – noch in den Ende 2021 erschienenen Briefband der Historisch-kritischen Gesamtausgabe (Band 11,3, Briefe 1854–1858) aufgenommen werden.

Die Aufnahme der Übergabe ist ab der Minute 54:48 auf dem Video des StifterHauses zu sehen.

Der Adalbert Stifter Verein wird institutionell von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. Durch diese Förderung konnte auch der Erwerb des Briefes erfolgen.